Kamu Sedang Membahas Buku Ini

Tentang Cerita Eksperimental

Buku ini hadir di tengah kampanye yang dihembuskan beberapa penulis atau pegiat literasi tentang cerita eksperimental. Sebagai buku cerita, saya cukup puas membaca dan mengakuinya sebagai eksperimen, sejauh cara bercerita yang di luar alur konvensional. Namun, benarkah buku ini sudah laik mendapat predikat cerita eksperimental?

Sebagai pembaca, di kata pengantar kita mendapat garansi dari raksasa sastrawan Anton Kurnia, beliau bilang: “Salah satu daya tarik buku ini memang (terdapat pada) keberanian Eko dalam bermain-main dan mengeksplorasi berbagai eksperimentasi bentuk dan gagasan yang sebagian di antaranya bisa jadi (catat dua kata yang dicetak tebal) baru kali ini dicoba dalam sejarah sastra Indonesia…” (hlm. 5)

Tentu sang pemberi pengantar pun sudah tahu sebenarnya, bahwa apa yang disebut eksperimen di sini sebenarnya tidak baru-baru amat, maksudnya, jauh di belahan bumi yang lain sudah ada yang pernah mencobanya. Beliau bahkan memberi contoh beberapa penulis luar semisal Cile Alejandro Zambra, Raymond Queneau, Gerges Perec dan Italo Calvino. Namun untuk konteks Indonesia, beliau menggunakan frasa ‘bisa jadi’ demi menunjukkan kemungkinan-kemungkinan, bisa jadi memang sudah pernah ada yang menulis dengan tema atau cara serupa, namun tak pernah diketahui oleh kita.

Padahal jika daya jelajah kita perluas, cara menulis dan tema garapan yang dapat disebut sebagai eksperimen dengan mudah akan kita temukan, misal ketika mengikuti tulisan penulis lain yang seangkatan atau lebih muda dari Eko Triono (selepas ini, izinkan saya menyapa beliau dengan Mas Eko, supaya terkesan akrab. Beliau ini mentor saya saat pelatihan menulis di Balai Bahasa Yogyakarta).

Sebut saja misal, Pekan Fiksi VICE: Indonesia 2038 yang menerbitkan tulisan-tulisan dari penulis muda yang menggunakan cara bercerita dan tema yang dapat kita sebut eksperimen, beberapa di antaranya malah sudah akrab di telinga kita: Sabda Armandio, Norman Erikson Pasaribu, Mikael Johani, Leopold A. Surya, hingga pemenang sayembara novel DKJ terakhir, Ziggy Zezscya, dan penulis muda lainnya. Rata-rata cerita yang mereka hasilkan, sebagaimana yang sudah ditentukan, mengangkat tema yang sayangnya tidak mas Eko garap sama sekali di buku yang katanya eksperimen ini.

Kemudian, jika kita menjelajah ke ranah yang lain, dalam anime misalnya, atau cerita-cerita yang terlanjur kita cap sebagai cerita populer-remaja dan karenanya disebut bukan sastra—dapat ditemukan di kemudian.com, wattpad, dan banyak website kepenulisan lainnya—ada banyak contoh cerita-cerita yang disampaikan dengan cara dan tema yang tentu berbeda dengan pakem konvensional kita tentang cerita, tentu pada kesempatan ini, agar tidak bertele-tele, saya tak bisa menunjukkan contohnya, silahkan jelajah sendiri.

Kembali membahas tentang cerita eksperimen, saya ingin mengutip pendapat mas Eko sendiri, beliau bilang cerita eksperimen adalah “…cerita percobaan yang bersistem den berencana—untuk membuktikan kebenaran suatu teori dan sebagainya.” (hlm. 30) Dari sini dapat disimpulkan bahwa cerita eksperimen, meski merupakan percobaan, tentu juga bukan hanya coba-coba yang tidak jelas konsepnya, di sana sudah ada rencana dan karenanya punya system, terlebih juga memberi jaminan demi justifikasi atau bahkan falsifikasi suatu teori, entah apa.

Saya yakin mas Eko sangat paham dengan apa yang dimaksud dengan eksperimen, khusunya dalam cerita. Namun, sebagaimana definisi yang beliau sampaikan di atas, saya belum menemukan suatu formula yang bersistem dari cara bercerita beliau, kendati sangat kentara seluruh cerita disusun atas rencana-rencana. Maksud saya, seluruh cerita dalam buku ini bukan menunjukkan suatu cara bertutur yang lain, yang berbeda, di luar pakem, dan karenanya laik disebut eksperimental, tetapi hanya ingin menunjukkan bahwa, betapa kita, setiap hari senantiasa ada dalam cerita, dan kita tak dapat melepaskan diri darinya.

Jika ide tersebut yang ingin beliau sampaikan, cerita-cerita yang beliau sampaikan dalam buku ini berarti hanya sekedar memberi contoh-contoh cerita apa saja yang menjerat kita setiap harinya. Jika kamu pernah membaca Sapiens-nya Yuval Noah Harari yang bilang bahwa kita berada dalam realitas fiktif, nah, mas Eko dalam buku ini menunjukkan beberapa contoh dari realitas fiktif tersebut. Maka saya hendak menyampaikan satu pertanyaan ihwal cerita eksperimental berkaitan dengan buku ini; berdasarkan definisi yang mas Eko paparkan sendiri, apa landasan teori yang menjadi pijakan beliau, sehingga buku ini laik disebut cerita eksperimental?

Kemudian selain satu pertanyaan di atas, saya sebenarnya ngeh dengan apa yang dimaksud mas Eko tentang cerita. Duh, betapa cerita berserakan, bahkan ketika kita diam sama sekali pun, cerita berseliweran di dalam kepala. Bahkan suatu benda, apalagi kata, ketika berdiri sendiri pun tengah membawa seperangkat ceritanya sendiri-sendiri. Tentang ini, terbersit di kepala saya tentang teori konsep, apakah cerita yang dimaksud oleh mas Eko di sini adalah konsep?

Kita dapat ambil contoh missal dalam cerita berjudul Cerita daam Satu Kata yang hanya berisi satu kata: “cerita.” (hlm. 15) Menurut saya, cerita ini Asu tenan, tapi emang benar, ada cerita dalam kata “cerita” atau kata apa pun. Mungkin akan lebih dapat dipahami suatu kata sebagai cerita tatkala menggunakan kata kerja atau kata sifat, tapi sebenarnya memang kata apa pun membawa ceritanya sendiri-sendiri. Dari sini kemudian, sempat terpikir oleh saya untuk membuat Resensi dalam Satu Kata: Resensi.

Tapi kita sedang membahas buku ini, maka saya lanjutkan. Selain kedua pertanyaan di atas, agar berimbang, sebagai pembaca saya punya ukuran terhadap suatu tulisan, jika saya mentok merasa tidak dapat apa-apa ketika membaca, maka pertanyaan lain akan muncul, apakah suatu bacaan cukup dapat dinikmati atau tidak. Maka pada kesempatan ini, saya akan menguraikan kesan saya atas karya mas Eko ini:

Kamu Sedang Menikmati Buku Ini

Dari keduapulutujuh cerita yang ada dalam buku ini, kamu akan merasa menikmati cerita justru dalam sajiannya yang masih menggunakan cara konvensional, meski dari segi tema dan gagasan benar-benar di luar kebiasaan. Misalnya cerita yang menggunakan tokoh bernama “Cerita,” “Cerita Pendek,” “Cerita Panjang,” dan tokoh unik lainnya. Selain itu, cerita dengan teknik pembuatan resep dan teknik pilihan ganda dalam soal ujian harian cukup berhasil, meski untuk yang kedua menurut saya terlalu pendek, soal ujian biasanya berpuluh butir, bukan hanya ada tiga soal saja.

Kemudian, sebagai pembaca yang juga sedang belajar menulis, saya merasa mendapat semacam tata cara menulis dan bagaimana lika-liku perjalanannya sebagai penulis, meski secara terselubung. Saya merasa mas Eko tengah menyajikan panduan menulis sebagaimana yang saya dapat saat pelatihan di Balai Bahasa kemarin, tetapi dalam bentuk cerita, tentu ini lebih mengasyikan. Misal dalam cerita berjudul Cerita Pendek dan Cerita Panjang (hlm. 32), menceritakan ihwal perbedaan apa itu cerita pendek dan cerita panjang, serta problem apa yang melingkupi keduanya. Nyaris semua problem yang dimiliki oleh kedua tokoh merupakan masalah yang memang masih menjadi perdebatan di dalam lingkungan kepenulisan. Namun, sebenarnya ada beberapa bagian dalam cerita ini yang menurut saya mas Eko banget, maksud saya, bagaimana mas Eko demikian kentara membela Cerita Pendek sebagai cerita yang tertindas. (Ngakak, plis!)

Cerita lain yang saya nikmati mungkin dapat saya uraikan sebagai berikut: Cerita Remaja (hlm. 48) yang bercerita sekaligus berisi satir tentang kelakuan anak remaja; Cerita Sesuai Selera Pasar (hlm. 53); yang berusaha menjelaskan tentang bagaimana proses memproduksi cerita untuk kemudian dilempar ke pasar; Cerita dalam Riwayat Ceritanya (hlm. 84) yang menggunakan teknik perawian hadits;

Kemudian Cerita-cerita Sebenarnya Hanya ditulis Berdasarkan Cerita yang Lainnya dan Seputar Cerita yang Lainnya (hlm. 112) cerita ini berbentuk resensi dan saya sempat terpikir untuk membuat ulasan buku ini dengan mengetik ulang cerita ini kemudian mengganti judul buku dengan judul buku ini dan mengganti nama penulisnya dengan Eko Triono. Namun kita sedang membahas buku ini, maka saya urung.

Saya lanjut, cerita berjudul Reuni dengan Enam Aku (hlm. 119) sangat asyik menurut saya, kendati Langit Kesna Hariyadi pernah membuat cerita dengan ide serupa, bahkan beliau menggunakan teknik barcode untuk menunjukkan keserupaan antara beberapa aku. Tapi, cerita ini menurut saya asyiklah, tapi gagal jika disebut eksperimental.

Terakhir, cerita yang dijadikan judul buku ini menjadi cerita terpanjang dan cukup menggambarkan dengan jelas bagaimana kuasa penulis dalam membangun ceritanya. Cerita ini mengingatkan saya pada cerpen Indra Tranggono, dimana tokoh utamanya, seorang penulis yang dihadapkan pada persidangan tikus, para tikus menuntut si penulis agar mengembalikan martabat tikus karena kerap dijadikan simbol koruptor, padahal koruptor jauh lebih rakus dari tikus.

Tentu dalam usaha menikmati cerita, saya tidak melewatkan usaha saya dalam mengoleksi quotes, maka dalam kesempatan ini saya kutipkan paragraf favorit saya dari 220 halama buku yang tertera. Mas Eko bersabda:

“Dan yang sulit kamu kuasai adalah cinta. Kamu bisa pura-pura cinta atau memaksakan diri mencintai, tetapi cintamu yang sebenarnya hanya jatuh sesuai kehendaknya sendiri. Dia bisa jatuh pada orang yang paling menyakitkanmu, pada orang yang berpaling darimu, atau pada sesuatu yang tidak pernah kamu duga.” (Hal. 198)

Kamu Tidak Sedang Menikmati Buku Ini

Bagian ini sedikit saja, meski sebenarnya tidak dapat diabaikan. Jujur saya kurang menikmati beberapa cerita berikut, entah pembaca yang lain. Bukan kenapa, saya merasa meski mas Eko berniat menunjukkan sebuah cerita, tapi saya ingin merobeknya. Saya ingin merobek beberapa halaman cerita yang tidak terlalu saya nikmati berikut ini:

Cerita dalam Satu Kata (hlm. 15), membuat saya menganga, “what the hell, f*ck!” I say, tapi ujung-ujungnya tetap ketawa. Bukan karena menikmatinya, tetapi lebih ke sebuah perasaan dimana saya merasa sia-sia. Semua orang juga paham, kutukan dari Tuhan bahwa Adam dulu diajari nama-nama, nah, nama inilah yang menjadi pertanyaan saya di atas, apakah cerita dalam satu kata yang dimaksud adalah sebuah kata atau sebuah nama atau sebuah konsep? Jika iya, maka cerita itu terberi dan tak usah repot repot membuat cerita dalam satu kata: cerita. Cerita Tanda Tangan (hlm. 103) juga mengambil bentuknya seperti cerita dalam satu kata, saya sama-sama mengumpat, sebenarnya.

Kemudian cerita dalam halaman 102 sama sekali tak dapat dinikmati karena hanya berisi judul, dan, judulnya pun demikian panjang. Juga cerita dengan teknik terbalik seperti cermin, meski saya tak menikmatinya, sialnya saya baca sampai selesai dan menemukan kekecewaan yang kedua kalinya tatkala tahu cerita yang disampaikan demikian klise. Terakhir, cerita perjudul Tetapi— (hlm. 119) adalah semacam ejekan dari mas Eko kepada kita pembaca betapa kita menuntut lebih atas rasa penasaran kita. Maka benar, apa yang diulang-ulang oleh mas Eko dalam buku ini:

“Kamu sedang membaca tulisan ini. Dan, kamu akan mengikuti apa saja yang diminta tulisan ini dari pikiranmu.”

Riki Kurnia

Sendowo F 147, 08 Januari 2018

Ambang

(Sumber: https://www.vice.com/id_id/article/yw5bbv/di-masa-depan-tubuh-tak-ubahnya-cangkang-cerpen-ambang-dari-leopold-adi-surya)

Aku tidak pergi bersama tubuhku. Ia sudah kutinggalkan di kamar kita dulu. Kalau sempat kau boleh mampir untuk melihatnya. Tak perlu kuatir. Aku membaringkan diriku di dalam tabung kriogenik; kau tak akan menghirup bau busuk. Barangkali akhirnya aku bisa tampak lebih menarik ketimbang Santa Bernadette. Kutinggalkan tabung itu tanpa kata kunci, siapa tahu kau mau mengubur jasadku seperti yang pernah kita bicarakan dulu ketika membahas kematian masing-masing. Aku mengizinkanmu untuk tak menepati kata-katamu—buatku tak masalah. Yang pasti tubuhku tak lagi memiliki roh. Kau tak perlu mendoakannya.

mampir untuk melihatnya. Tak perlu kuatir. Aku membaringkan diriku di dalam tabung kriogenik; kau tak akan menghirup bau busuk. Barangkali akhirnya aku bisa tampak lebih menarik ketimbang Santa Bernadette. Kutinggalkan tabung itu tanpa kata kunci, siapa tahu kau mau mengubur jasadku seperti yang pernah kita bicarakan dulu ketika membahas kematian masing-masing. Aku mengizinkanmu untuk tak menepati kata-katamu—buatku tak masalah. Yang pasti tubuhku tak lagi memiliki roh. Kau tak perlu mendoakannya.

Sekarang ini aku tidak dalam keadaan hidup ataupun mati—aku sendiri tidak merasa keduanya. Aku telah menjadi ketakberbentukan yang mengisi sebuah cangkang kristal berkapasitas jutaan terabita. Aku hanyalah sekumpulan data yang mengaliri kabel-kabel mikron dan mungkin… bisa dihapus kapan saja. Tak terlihat apa-apa di sini. Aku seperti tenggelam dalam lubang hitam yang telah melumat habis cahaya. Tak ada rasa damai kematian yang ganjil seperti dalam cerita pendek Asimov yang pernah kita bahas dulu itu. Tak ada pula rasa takut dan keinginan untuk mati layaknya yang selama ini menggelayut dalam pikiranku. Namun, segalanya terasa lazim dan seolah dapat dipahami. Kesepian dan amarah terasa lesap begitu saja. Perasaanku menjadi lempang. Yang tersisa hanyalah ingatan dan secercah pikiranku.

Alien-alien itu yang menerjemahkan pikiran-pikiranku ini menjadi suara. Kuharap kau tak mendapati kekeliruan apa pun. Kuharap mereka tak mengubah kata-kataku sedikit pun. Kuharap mereka bukan penipu seperti yang kau curigai. Aku ingin kata-kataku ini sampai kepadamu. Itu saja keinginanku saat ini, sebab yang tengah kau dengar ini adalah kata-kata terakhirku sebelum kepergianku yang entah akan berakhir seperti apa. Apabila kau membalas pesanku ini, barangkali aku baru akan mendengarnya ratusan tahun Bumi yang akan datang, saat aku terjaga di sebuah dunia antah-berantah. Akankah aku terus mengingat segala yang telah kutinggalkan? Aku tak berani memikirkan kepastian apa pun.

Di sini aku tak lagi bertelinga, tetapi aku dapat menangkap pikiranku sebagai sensasi suara. Alien-alien itu mampu menciptakan rangsangan neuron buatan yang cukup sempurna. Mereka merancang mekanisme cangkang kristalku ini layaknya otak manusia. Aku pun dapat mendengar mereka berbicara kepadaku dalam bahasa dan logat kita: Silakan rekam pesan terakhir Anda sebelum kita memasuki Fase Tidur.

Kau pasti masih ingat aku pernah membujukmu untuk ikut dalam program ini. Aku memang begitu mudah terpukau dengan teknologi luar angkasa. Kau sering mengolokku bermental inlander—aku tak peduli. Lima tahun yang lalu alien-alien itu berdatangan layaknya pedagang-pedagang abad pertengahan, membawa teknologi-teknologi baru, ilmu-ilmu sihir baru dari sebuah tanah jauh bernama Zeta Reticuli, sistem bintang berjarak puluhan tahun cahaya dari Bumi. Merekalah yang memperkenalkan teknologi teleportasi antarbintang dan pengembangan organisme sibernetik kepada kita. Kau sering menyebut mereka sebagai kerdil-kerdil kapitalis, lebih-lebih ketika kau mendapati mereka memasang iklan hampir di seluruh layar plasma yang ada di Jakarta, menawarkan jasa ‘Imigrasi Kesadaran’ bagi ‘makhluk-makhluk cerdas di planet-planet yang sekarat’. Kedua matamu langsung membelalak tatkala kuberitahu bahwa melalui program itu kesadaran kita dapat dipindahkan ke dalam tubuh makhluk hidup baru di planet lain. Dengan demikian, kita tak perlu beradaptasi dengan lingkungan ekstraterestrial yang kejam. Menurutmu itu ide sinting. Kau membayangkan dirimu hidup sebagai seekor gurita di sebuah planet bernama Althaea, berenang-renang seumur hidup di samudra metana dalam penyesalan tiada akhir. Aku masih ingat wajah tak sepakatmu saat kukatakan program itu justru sangat masuk akal. Kita memang tidak diajak untuk berpikir antroposentris. Alien-alien itu jelas bukan manusia. Meskipun sesungguhnya mereka sangat mengingatkan kita kepada manusia. Mereka adalah sekelompok pebisnis yang melihat peluang dari keadaan kita yang terpuruk. Wabah virus. Perang nuklir. Hujan asam. Pendinginan global. Bumi sudah menjadi tak ubahnya latar cerita fiksi ilmiah pascakiamat yang klise: hancur, lusuh, dan hanya bersisa segelintir harapan. Apa lagi hebatnya tinggal dalam tubuh manusia? Menjadi manusia adalah menjadi sia-sia.

Kau juga pernah bilang aku teracuni ajaran sesat zaman baru. Lucu, padahal kau suka menuding pemikiranku bias soal agama. Kau juga bilang program ini tidak etis dan perlu dikaji ulang secara filosofis. Kau heran mengapa pemerintah tidak melarangnya. Padahal, alasannya sudah jelas: pemerintah tak akan berani menantang makhluk berkecerdasan tinggi. Lagi pula, pada akhirnya kita semua berharap untuk menjadi seperti yang diinginkan program ini, bukan? Hilang, menjadi arwah bening yang melayang-layang, menunggu dengan sabar untuk dilahirkan kembali—layaknya yang kita percaya selama ini. Jika hidup sudah terlalu menjenuhkan, bukankah lebih baik kita meninggalkannya dengan cara begini? Kita tak perlu takut kesepian karena kita akan berjumpa dengan makhluk-makhluk baru di planet-planet lain, menjalin persahabatan dengan cara-cara yang tak terpikirkan untuk kita saat ini. Aku selalu berusaha meyakinkanmu, tetapi kau selalu enggan.

Alien-alien itu datang untuk mengeruk kita, katamu.

Aku tak mau memaksamu. Aku tahu kau senang bisa memilih jalan hidupmu sendiri. Dan kau adalah makhluk yang paling enggan menelan ludahmu sendiri. Kau bilang program ini ditujukan bagi para privileged bitches. Biayanya sangat mahal. Melarikan diri dari Bumi memang merupakan pilihan khas orang-orang kelas menengah ke atas. Kau benci orang-orang menengah ke atas. Kau menilai kami semua pecundang. Memang barangkali benar begitu. Aku harus akui itu. Kami sering kali tak mau repot dengan urusan apa pun. Dan kami senang melarikan diri dari masalah. Aku sendiri sengaja menginvestasikan sejumlah uang kriptid selama tiga tahun untuk memodali perjalanan ke sistem bintang penunjang kehidupan terdekat. Ketika kubilang aku punya kelebihan ethereum untukmu, kau tetap menolak untuk ikut. Kau kembali mengatakan bahwa program ini adalah program sinting. Kau menganggap jauh lebih baik menghadapi kepunahan di Bumi ketimbang berubah wujud menjadi reptil atau moluska. Maut adalah ilham yang senantiasa kau cari*. Lantas, tak sampai dua bulan setelah kau menolak untuk ikut denganku, waktu itu masa menjelang Natal yang paling sepi dalam hidupku, kau pun pergi bersama suamimu ke Chiang Mai, mencari tempat pengembangbiakan manusia yang tak punya harapan itu, dan tak pernah kembali. Aku tak pernah mendengar kabar apa pun darimu. Kau tak pernah muncul lagi di internet.

Kau belum mati, bukan? Aku berharap kau bisa mendengar kata-kataku ini. Setidaknya sekali saja. Aku mungkin tak akan gembira, tetapi aku mungkin bisa merasa lega.

Satu hal yang kau mesti tahu: aku sama sekali tak menyesali keputusanku mengunggah ingatanku ini. Aku tak tahu apakah cara berpikirku telah dimanipulasi sehingga aku berpikir demikian. Namun, apa lagi yang kita harapkan dari hidup yang sengsara ini? Dengan berbagai cara, kehidupan di Bumi ini memaksa kita untuk mati tanpa harga. Sering kali aku merasa kita ini tak ada beda dengan dahak yang dilepehkan di aspal. Kita lahir untuk pecah berhamburan, lalu lenyap menyisakan bekas yang menjijikkan. Bukankah lebih baik kita pergi meninggalkan dunia ini saja dan mencari tubuh baru yang lebih pantas untuk kita pertahankan? Seperti halnya kau mencari tubuh baru dalam diri suamimu. Aku mencari tubuh baru untuk menampung diriku sendiri. Jika suatu saat kita bertemu dan telah menjadi dua spesies yang berbeda, belajarlah untuk menyapaku dengan bahasa baruku. Aku juga akan mencoba menyapa keluargamu dengan suara baruku: sà wàt dee kráb… pŏm chêu…. Kuharap kalian panjang umur dan bahagia.

Aku tak tahu apa yang mau kusampaikan kepadamu sebetulnya. Aku hanya tak ingin kehilangan kesempatan untuk berbicara denganmu. Mereka hanya memberi waktu sedikit. Kata mereka, waktu yang sedikit membuatmu mengatakan hal-hal yang berharga. Maka, sekali lagi, kuharap kau bisa mendengar kata-kataku ini. Dan kuharap mereka tak mengubah suaraku supaya kau tetap dapat mengenalinya. Sebab barangkali, saat kau mendengar ini, aku sudah begitu jauh dan kau sudah agak lupa denganku. Jika kau mau mencariku, kau sudah tahu harus mencari tubuhku di mana. Dulu kita sering menghabiskan hari-hari di kamar itu, tak melihat siang berganti malam, lantas merasa jenuh berdua, terjebak di sudut Palmerah yang memuakkan. Kau selalu lupa menjemur handuk dan membuang sampah sampai-sampai seisi kamar menjadi bau. Kini kamar itu selalu wangi dan rapi—hanya ia dan tubuhku yang tersisa untuk segala ingatan kita.

Sebelum kepergianku, alien-alien itu mengirimiku bola kristal, cangkangku. Kristal itu bagaikan peri dongeng yang diliputi aura keemasan. Ia terbang ke apartemenku, mengetuk-ngetuk jendela, lalu hinggap di atas kepalaku dan menghisap seluruh tenagaku—seluruh kesadaranku—hingga tubuhku lunglai dan jatuh. Asisten elektronikku kemudian membaringkan tubuhku di tabung kriogenik yang sengaja kupesan dua minggu sebelumnya. Jika kau berada di Jakarta, kau dapat melihat kristalku mengapung ke angkasa, perlahan-lahan memanjat udara, masuk dalam kepulan awan, melawan embusan angin dan derai hujan, memasuki badan pesawat pengangkut. Kau pernah bilang juga nama pesawat pengangkut itu seperti barang jualan IKEA: Valkirja. Aku masih merasa fakta itu kocak. Alien-alien itu sengaja menggunakan nama Bumi supaya kita dapat merasa akrab dengan teknologi mereka. Dan mereka menggunakan nama Skandinavia! Kau akan kesulitan untuk menemukan yang mana kristalku, karena akan banyak sekali yang menggelayut di langit. Kami semua terlihat serupa: licin, berkilat, dan rapuh. Kami bagaikan manik-manik rosario yang berserakan di langit. Kau ingat tidak? Kita biasa mengaitkan rosario yang putus dan terburai sebagai pertanda buruk. Dan mungkin inilah pertanda buruk bagi hidupku ini.

Kau tidak usah cemas. Tapi, kurasa kau memang tak akan cemas. Aku akan tertidur tenang dan alam raya tak akan bersuara sedikit pun.

Aku hanya mau bilang…, kuharap kau baik-baik saja. Apakah aku sudah terlalu sering mengatakan ini? Kuharap kita semua baik-baik saja. Dan kuharap Bumi juga akan baik-baik saja. Semoga keheningan alam raya tak usah menyembunyikan segala kecemasan kita lagi.

Sampai jumpa.

____________________________________________________________________________________________

Mauliate.

(Luang Prabang – Jakarta, Desember 2017)

*Perkataan ini diambil dari bagian pertama puisi “Variasi pada Tema Maut” karya Subagio Sastrowardoyo.

Keterangan:

Cerpen ini merupakan karya Leopold A. Surya, pertama kali dimuat sebagai bagian dari ‘Pekan Fiksi VICE: Indonesia 2038‘. Redaksi VICE meminta penulis-penulis muda potensial negara ini menjelajahi kemungkinan situasi Indonesia pada 2038. Naskah yang redaksi VICE terima rata-rata bercorak fiksi ilmiah, menyajikan gaya tutur segar, serta sudut pandang menarik saat mengulas topik seperti teknologi, lingkungan, agama, hingga nasib bahasa di masa mendatang.

Pemuatan ulang karya di blog ini semata-mata sebagai apresiasi dan usaha mengarsip dari saya atas karya-karya yang menurut saya baik dan layak diabadikan. Jika suatu waktu terdapat masalah karena pemuatan ulang karya ini, dapat menghubungi saya melalui email berikut: riki.fiksi@gmail.com

Vanvild Kava

(Sumber: pinterest.com)

ANDAI Penghargaan Nobel ada untuk orang-orang yang minim menulis, Vanvild Kava akan mendapatkannya. Sepanjang hidupnya dia sudah menerbitkan satu brosur tipis dan sejumlah kecil artikel. Separuh bagian brosurnya berisi nama-nama penulis dan judul-judul buku. Sama halnya dengan keanggotaannya pada Klub Penulis Yiddi di Warsawa dan bahkan menjadi bagian klub P.E.N.

Ketika aku mendapatkan kartu tamu Klub Penulis, Kava sudah jadi bagiannya selama bertahun-tahun. Dia dikenal sebagai sosok yang aneh dan kritikus paling parah. Dia menyatakan kalau seniman klasik Yiddi seperti Sholom Aleichem dan Peretz sebagai bakat setengah jadi, dan Mendele Mocher Sforim sebagai tak berbakat sama sekali. Sholem Asch disebutnya sebagai anak muda menjajikan yang tak mampu memenuhi janjinya. Kakakku, I. J. Singer, dan temanku Aaron Zeitlin dianggapnya bahkan belum pantas disebut pemula. Bagai guru sekolah, Kava gemar menilai pencapaian-pencapaian dengan angka, dan dia memberi keduanya nilai tujuh. Aku tak bisa tawar-menawar soal kakakku padanya, tapi kukatakan padanya bahwa Zeitlin hampir mendekati maestro dalam bayanganku. Aku bandingkan dia dengan penulis seperti Edgar Allan Poe, Lermontov, dan Slowacki. Tapi bahkan pandangan Kava pada maestro-maestro tersebut tak terlalu tinggi juga. Dia selalu menemukan cacat pada semua orang. Kava bersikeras bahwa peradaban dan kebudayaan baru berumur lima ribu tahunan, kesuastraan masih berada di gerbang pengembangan, kenyataannya masih pada usia balita. Barangkali butuh lima ribu tahunan lagi agar sosok genius sastra sejati muncul. Kukatakan kalau setiap seniman harus memulai dari awal; tak seperti sains, seni tidak bertopang pada informasi dan kualitas orang lain. Tapi Kava membalas, “Seni punya mutasi dan seleksinya sendiri, pertumbuhan biologisnya sendiri.”

Agaknya sulit dipercaya seorang kritikus gila bisa ada di Klub Penulis Yiddi Warsawa. Setiap Jumat di kolom buku koran Yiddi, para pengulas memunculkan setidaknya setengah lusin bakat-bakat baru. Mereka begitu lunak sebagaimana Kava begitu ketat. Setelah dia sudi memberikan .003 sebagai nilaiku (pujian yang cukup mewah untuk penulis yang baru mau mekar seperti diriku), kami bicara banyak tentang kesusastraan. Kava memaparkan kalau War and Peace-nya Tolstoy boleh jadi kaya dan akurat dalam penjabaran dan dialog, tapi miskin dari segi konstruksi. Dostoevsky punya visi yang lebih besar daripada Tolstoy, tapi hanya mampu menghasilkan satu karya ulung—Crime and Punishment. Keunggulan Shakespeare ada pada kepuitisannya—soneta-sonetanya tak sebagus segelintir puisi yang ada di dramanya. Kava mengakui, untuk seorang primitif, Homer terbilang mampu dibaca. Dia menyebut Heine sebagai seorang penulis jingel. Di brosurnya dia mendaftar semua karya ilmiah dan sastra yang sepatutnya diterjemahkan ke Bahasa Yiddi agar keberadaannya bisa lebih dari sekedar dialek.

jadi kaya dan akurat dalam penjabaran dan dialog, tapi miskin dari segi konstruksi. Dostoevsky punya visi yang lebih besar daripada Tolstoy, tapi hanya mampu menghasilkan satu karya ulung—Crime and Punishment. Keunggulan Shakespeare ada pada kepuitisannya—soneta-sonetanya tak sebagus segelintir puisi yang ada di dramanya. Kava mengakui, untuk seorang primitif, Homer terbilang mampu dibaca. Dia menyebut Heine sebagai seorang penulis jingel. Di brosurnya dia mendaftar semua karya ilmiah dan sastra yang sepatutnya diterjemahkan ke Bahasa Yiddi agar keberadaannya bisa lebih dari sekedar dialek.

Penganut Yiddishist menyerangnya sebagai musuh bebuyutan, tapi penerjemah-penerjemah profesional memujinya. Beberapa sastrawan merasa Kava seharusnya ditendang keluar dari Klub Penulis Yiddi dan beberapa yang lain membelanya, berkata kalau dia terlalu konyol untuk diseriusi.

Takdir dan Kava sendiri telah sukses membuat dirinya tampak seperti badut. Dia kecil, kurus, dengan mulut bengkok, dan pipih pada sudutnya. Para pelawak di Klub Penulis pandai menirunya, pernyataan meremehkannya yang ekstrim, kebiasaannya menggunakan istilah-istilah ilmiah, dan gaya bicaranya yang bertele-tele. Bagi Kava, Freud sekedar seorang antusias dan Nietzche masih seorang calon-filsuf. Para jenakawan sastra memberinya satu julukan—Diogenes.

Kava hidup dari recehan. Satu-satunya pemasukannya datang dari kerjanya sebagai pengoreksi cadangan pers Yiddi ketika mereka berlibur pada musim panas. Bagaimanapun, para penyusun huruf mengabaikan koreksi-koreksinya, sebab dia punya konsep tata bahasa dan sintaksis sendiri. Dia membawa semua ensiklopedia, leksikon dan beragam kamus ke ruang penyusun. Para editor berkata andaikata koreksi-koreksi Kava sebaiknya ditindaklanjuti, suratkabar harian cuma bisa muncul sekali tiga bulan.

Tak perlu dikatakan lagi, Kava seorang bujangan tua. Wanita macam apa yang mau menikahi sosok seperti Vanvild Kava? Dari musim panas ke musim dingin dia kenakan topi derbynya yang pudar, mantel yang panjang sampai pergelangan kakinya, kerah kaku yang sempat dijuluki “pembunuh bapak.” Aku dengar di dalam kantung jaketnya dia menyimpan sebuah kronometer ketimbang jam. Jika seseorang menanyainya pukul berapa sekarang, dia akan berkata, “Pukul lima kurang satu menit dua puluh satu detik.” Ketika membaca naskah, dia gunakan lensa tukang jam. Kava tinggal di loteng kecil lantai lima puluh, semua dindingnya dibarisi dengan buku. Tiap kali mengunjungi Klub Penulis dia tidak memesan apapun dari bufet, tak sekedar segelas teh. Dia temukan bazar di mana dia bisa membeli roti basi hitam, keju, dan buah dengan harga hampir cuma-cuma. Konon dia cuci sendiri baju linennya dan dia setrika dengan volume raksasa dari perpustakaannya. Tetap saja, tak terlihat secuilpun noda pada pakaiannya. Dia punya sistem pengasah pisau cukur dengan memanfaatkan pecahan kaca. Vanvild Kava seorang pertapa—bukan atas nama agama, tapi atas nama bentuk keduniawiannya sendiri.

Tiba-tiba suatu hari Klub Penulis diguncang oleh suatu sensasi. Kava menikah. Dan dengan siapa? Seorang gadis muda dan cantik. Siapapun harus tahu Klub Penulis Yiddi dan semangatnya untuk bergosip untuk menyadari keributan yang disebabkan sepotong berita ini. Mulanya, semua orang menganggap itu lelucon belaka. Tapi segera saja terungkap kalau itu bukan lelucon. Para pengoreksi dan penyusun huruf sudah menerbitkan ucapan-ucapan selamat pada surat kabar mereka. Suatu hari Kava membawa istri barunya ke Klub Penulis tepat pada waktu yang sama biasanya dia datang setiap harinya—pukul sebelas lewat tujuh belas menit. Dia seakan-akan berada di usia akhir dua puluhan, berpakaian modis; dengan rambut hitam dan pendek, dan kuku terawat. Dia bicara dengan bahasa Polandia dan Yiddi yang lancar. Siapa saja yang hadir di klub hari itu cuma bisa melongo. Kava memesan dua gelas kopi satu untuk dirinya sendiri dan satu untuk kekasihnya dan juga beberapa kue. Ketika pasangan itu pergi, tepat pukul dua belas lewat tujuh belas menit, seisi klub mulai asik barkasak-kisik. Sejumlah penjelasan dan teori dicetuskan saat itu juga. Aku cuma ingat satu di antaranya—bahwa Kava semacam Rasputin versi Yiddi, seorang juru mukjizat-seksual. Tapi teori ini langsung ditepis karena tak masuk akal. Semua laki-laki di Klub Penulis menganggap anggota laki-laki yang lain mandul. Kava mustahil jadi pengecualian.

Berhari-hari dan berminggu-minggu Klub Penulis Yiddi sibuk memecahkan teka-teki ini, tapi secepat satu pemecahan dicetuskan, secepat itu juga runtuhnya. Beberapa dari penulis tahu aku cukup berteman dengan Kava; aku juga mulai menanjak beberapa desimal di standar nilainya, dan mereka memaksaku untuk membocorkan sejumlah pencerahan. Tapi aku sama bingungnya dengan yang lain. Tak ada yang berani mendekati Kava dan menanyakan pertanyaan pribadi padanya. Ada satu kebanggaan diri dalam manusia kecil ini yang tidak memungkinkan kedekatan.

Lalu sesuatu terjadi. Seorang gadis yang rumahnya kukunjungi mempunyai seorang teman dari kota Pulava. Pulava punya percetakan besar di mana beberapa buku Yiddi dicetak. Orang-orang kotanya juga pamer punya sejumlah penulis dan penerjemah. Gadis dari Pulava ini temannya istri Kava, dan suatu sore mereka berdua mengunjungi teman gadisku ketika aku berada di sana. Itu betul-betul kejutan keberuntungan. Aku makan malam dengan seseorang yang jadi bagian misteri. Dia tampak pintar dan bijaksana, dan tak ada yang membingungkan dari perilakunya. Kami berdiskusi tentang politik, sastra, dan kelompok sastra di Pulava. Setelah makan malam, Nyonya Kava menyalakan rokok dan bicara denganku sementara dua gadis lain mencuci peralatan makan. Aku katakan padanya, “Aku ingin bertanya sesuat padamu, tapi jangan tersinggung kalau pertanyaanku terlalu pribadi. Kau tak harus menjawabnya kalau …”

“Aku tahu apa yang akan kau tanyakan padaku,” potongnya. “Kenapa aku menikah dengan Kava. Semua orang menanyakan itu. Akan kuberitahu kenapa. Aku tidak lahir kemarin sore. Aku tahu laki-laki, tapi semua laki-laki yang aku punya sebelumnya sayangnya membuatku kaku kebosanan. Tak seorang pun dari mereka punya pendirian. Mereka katakan hal-hal yang biasanya pemuda lain katakan pada gadis-gadis. Mereka mengulang-ulang editorial di koran hampir secara kata demi kata dan membaca semua buku-buku yang direkomendasikan para pengulas. Beberapa dari mereka melamarku, tapi bagaimana bisa aku hidup dengan laki-laki yang membuatku menguap bahkan pada pertemuan pertama? Kualitas percakapan dengan seorang laki-laki sangat penting bagiku. Tentu saja dia harus bersikap jantan, tapi itu bukan segalanya. Lalu aku bertemu Vanvild Kava dan dalam dirinya aku menemukan semua kualitas yang kucara-cari sejak aku tumbuh dewasa—sosok yang berwawasan dan punya pandangan kuat. Aku mulai bermain catur sejak umur dua belas tahun dan aku duga kau tahu kalau Kava pemain catur yang handal. Dia bisa saja jadi grand master anda dia curahkan semua waktunya untuk catur. Tentu saja dia lebih tua dariku, dan miskin, tapi aku tak pernah mencari kekayaan. Aku mencari nafkah sebagai guru dan tak perlu sokongan keungan. Aku tidak tahu bagaimana pendapatmu tentang tulisannya, tapi aku menganggapnya sebagai penulis yang luar biasa bagus. Aku berharap dengan bersamaku dia akan menulis secara rutin dan menghasilkan karya-karya bagus. Itu saja yang bisa kukatakan padamu.

Tiap-tiap kata Nyonya Kava menyatakan ketegasan. Itu kali pertama seseorang bicara tentang Kava tanpa menertawai dan mengejek perilakunya. Kukatakan padanya aku cukup mengenal Kava dan mengagumi pengetahuan dan pendapatnya yang kuat, walaupun terkadang bisa dibilang terlalu ekstrim. Dia berkata padaku, “Dia orisinil. Tak pernah banal. Yang jadi masalah dia menulis dalam bahasa Yiddi. Dalam bahasa lain dia akan sangat dipuji, terlepas dari setuju atau tidak mereka dengannya.”

Ketika aku datang ke Klub Penulis hari berikutnya dan kusampaikan pada kroni-kroniku bahwa aku bertemu istrinya Kava dan kuulang apa yang dia katakan padaku, mereka semua kecewa. Salah satu dari mereka bertanya, “Bagaimana kau bisa mencintai seseorang seperti Kava?” Dan kuberikan jawaban umum padanya: “Sampai sekarang tak seorang pun bisa menentukan siapa yang bisa dicintai dan tidak bisa dicintai.”

Setelah beberapa saat aku berhenti mengunjungi rumah di mana aku bertemu istrinya Kava dan kunjungan Kava ke Klub Penulis tak lagi sesering tahun-tahun bujangannya dulu. Satu-satunya kabar yang kudengar tentangnya adalah dia hendak berhenti dari kerjanya sebagai pengoreksi cadangan. Aku mulai percaya barangkali dia mulai melunak bersama wanita ini dan mungkin dia sedang menulis sesuatu yang berharga. Aku tak ragu sama sekali pria itu punya potensi sastra yang tinggi. Seseorang yang menuntut banyak dari orang lain mungkin akan menuntut banyak pada dirinya sendiri dalam situasi yang tepat.

Tapi kemudian sesuatu yang sangat aneh terjadi dan aku masih dibuat bingung bahkan sampai empat puluh tahun kemudian. Satu atau dua tahun berlalu, dan temanku Aaron Zeitlin, yang sudah menjadi editor suatu majalah triwulan, menawarkan posisi sebagai editor tambahan. Kami sedang mencari sebuah esai penting tentang kesusastraan Yiddi atau kesusastraan secara umum untuk edisi pertama, dan aku mengusulkan pada Zeitlin agar Kava yang menulisnya. Awalnya Zeitlin keberatan, “Kava, dari semua manusia?” katanya. “Pertama-tama, dia akan makan waktu satu atau dua tahun. Kedua, dia akan mencincang-cincang semua orang. Itu akan membuat nama kita buruk bahkan pada debut pertama.” Tapi aku menjawab, “Jangan terlalu yakin. Kesanku dia sudah berubah sejak menikah. Tapi andaipun dia menyobek-nyobek semua orang sampai berkeping-keping, kita tetap saja bisa membuat catatan kaki bahwa kita tidak sepakat dengannya. Boleh jadi sesuatu yang sangat negatif semacam itu malah akan membantu majalah.

Setelah tawa-menawar panjang, aku berhasil membujuk Zeitlin untuk mencobanya, tapi dia menetapkan bahwa Kava harus setuju sebuah catatan kaki ketidaksetujuan mungkin akan muncul, dan dia juga harus memberikan tanggal pasti pengiriman. Aku senang mendengar Zeitlin membiarkan dirinya dibujuk. Entah bagaimana aku merasa Kava akan mungkin mengejutkan kami.

Begitulah ketika Kava besoknya datang ke Klub Penulis, dan aku ajukan tawaran tersebut padanya, dia tampak gugup. Dia berkata, “Kau minta aku menulis artikel utama? Aku sudah dikucilkan dari kesusastraan Yiddi selama bertahun-tahun. Nama Kava bukan sesuatu yang halal. Mendadak kau memilihku.”

Aku yakinkan Kava bahwa baik Zeitlin dan aku punya keyakinan kuat padanya. Aku memohon padanya untuk tidak meminta yang aneh-aneh dari para penulis dan meyakinkannya bahwa kami tidak akan mengubah apapun dari esainya. Jika hal terburuk terjadi, kami akan menambahan catatan kaki bahwa kami tidak sepakat. Itu saja.

Setelah ragu-ragu Kava setuju akan menulis esai dan memberiku kepastian tanggal pengiriman. Dia berjanji kalau esainya tak akan lebih dari lima puluh halaman. Kukatakan pada Kava kalau esai ini akan jadi titik balik karir sastranya. Kava mengangkat bahu, dan berkata singkat, “Biar waktu yang berkata.”

Tenggat untuk mengirim naskah sudah dekat tapi kami tak juga mendengar sepatah kata pun dari Kava. Dia berhenti datang ke Klub Penulis, dan ini pertanda bagiku kalau dia sedang sibuk menulis esainya. Satu hari aku mendapat panggilan telepon darinya. Dia meminta tambahan dua minggu dari tanggal perjanjian pengiriman naskah. Aku tanyakan bagaimana esainya dan dia berkata, “Entah bagaimana sepertinya bakal lebih dari lima puluh halaman.” “Lebih berapa halaman?” tanyaku. “Sembilan setengah halaman.” Aku tahu Zeitlin akan murka padaku. Bahkan lima puluh halaman saja sudah terlalu panjang. Tapi aku juga tahu kalau karya yang bagus akan diterima pembaca dan pengamat betapapun panjangnya. Pernah aku ingin meminta pada Kava potongan-potongan esainya tapi kuputuskan untuk tidak menunjukkan ketidaksabaran sama sekali. Ketika kukatakan pada Zeitlin apa yang terjadi dia berkata, “Aku takut Kava tidak akan membawakan lima puluh sembilan setengah halaman tapi lima puluh sembilan dan setengah baris.”

Waktunya tiba dan aku bertemu Kava di Klub Penulis. Dia membawa naskahnya. Naskah itu sepanjang tepat lima puluh sembilan setengah halaman. Aku bisa melihat banyak bekas hapusan juga kutipan dalam bahasa Jerman, Perancis, bahkan Inggris, yang mana akan jadi masalah bagi percetakan majalah Yiddi. Juga baris-barisnya ditulis sangat rapat sehingga lima puluh sembilan halaman di tangan Kava mungkin akan jadi delapan puluh halaman di percetakan. Dia berkata, “Aku serahkan ini padamu dengan syarat kau tidak membacanya di sini, pulanglah dan baca sendiri. Setelah itu barulah kau boleh serahkan pada Zeitlin.”

serahkan pada Zeitlin.”

Aku terima naskah itu dan berlari pulang secepat yang aku bisa. Aku dikuasai keinginan untuk membuktikan bahwa Zeitlin dan aku benar. Saat kumasuki kamarku yang penuh perabotan, langsung kulempar tubuhku ke atas sofa dan mulai membaca. Aku baca tiga atau empat halaman dan semuanya memuaskan. Kava memulai dengan ciri-ciri kesusastraan pada umumnya, dan juga fiksi Yiddi secara spesifik. Gayanya tepat, kalimat-kalimatnya pendek dan ringkas. Pada halaman 6, Kava menulis sesuatu tentang “penulis totok.” Dia menuliskan ungkapan itu dalam tanda petik, memberi pernyataan bahwa istilah ini biasa digunakan dalam pacuan kuda, bukan untuk mengevaluasi bakat. Aneh rasanya dalam bahasa Yiddi, dari semua bahasa yang ada, istilah inilah yang harus diterapkan untuk menyatakan tingkat pemikiran.

Aku baca lebih lanjut dan heran mendapati Kava berkutat terlalu lama dalam menjelaskan idiom pinjaman itu. Ini jelas kemubaziran yang bisa dipotong, pikirku, kalau Kava tidak keberatan. Tapi semakin lanjut aku membaca, semakin ak tambah bingung. Kava memenuhi esainya dengan kuda—kuda Arab, kuda Belgia, kuda pacu, kuda Appaloosa. Aku membaca nama-nama yang tak pernah kudengar sebalumnya. Aku benar-benar tidak percaya dengan yang kubaca. “Mungkin ini mimpi,” kataku pada diri sendiri. Aku cubit pipiku untuk meyakinkan kalau ini bukan mimpi buruk. Vanvild Kava sudah melakukan riset yang berlebihan, mengutip skor-skor dari buku, dari artikel tentang kuda, fisiologi, anatomi, dan perilaku mereka, subspesies mereka yang beragam. Dia bahkan menambahkan daftar pustaka. “Apa dia sinting?” tanyaku pada diri sendiri. “Apa ini semacam permainan dendam?” Pikiran bahwa aku harus menyerahkan naskah ini kepada Zeitlin membuatku bergidik. Tak usah ditanya lagi kalau kami tidak mungkin menerbitkannya. Aku harus melanggar janjiku dan mengembalikan naskah ini pada Kava. Dalam semua penderitaan itu aku merasa seakan tertawa.

Setelah merenung lama, aku hubungi Zeitlin. Aku tidak akan pernah melupakan seringainya ketika dia sampai pada halaman di mana Kava mulai menguraikan istilah “totok.” Dia mengangkat alis kekuningannya dan tak berhenti sampai dia selesai. Untuk sejenak mukanya mencerminkan campuran ironi dan jijik. Lalu aku lihat di matanya sesuatu seperti kesedihan seorang dokter ketika seorang pasien datang untuk mengeluhkan panas di suhu kepala dan ternyata sebuah tumor ganas. Dia berkata padaku, “Apa kataku? Kita tak bisa mengharapkan apapun dari Kava?”

Aku tak punya pilihan. Aku harus mengembalikan naskah. Aku bertanya pada Kava kenapa dia melakukan apa yang telah dia lakukan dan meminta dia untuk memberikan penjelasan. Dia duduk pucat dan tak bergerak. Lalu aku dengar dia berkata, “Sudah kubilang aku ini dikucilkan dari kesusastraan Yiddi. Jangan datangi aku dengan ajakan untuk menulis. Aku harus menjalani tahun-tahun hidupku tanpa majalahmu.” Ada saat-saat ketika aku ingin menelepon Nyonya Kava dan menceritakan keadaan ini, tapi aku tidak yakin dia tahun tentang esai ini dan sudah pasti dia akan membela suaminya. Selama bertahun-tahun pandangan menyimpang pada hal-hal tertentu mungkin akan menular.

Kava cukup baik untuk tidak berhenti bicara padaku setelah kejadian itu. Tak satupun dari kami menyebutnya lagi. Selama berbulan-bulan aku bangun tengan malam dan merenungkan: Apa ini semacam aksi masokisme? Apa ini suatu bentuk kegilaan? Kalau iya, jenis yang bagaimana? Skizofrenia? Paranoia? Kepikunan dini? Satu hal yang pasti: Kava sudah merelakan sejumlah besar tenaga dan pengetahuan untuk esai tak berguna itu. Tak ada orang di lingkarang Yiddi yang tertaraik pada kuda. Betaapun mudanya aku ketika itu, aku sampai pada kesimpulan bahwa ada banyak sekali tindakan-tindakan manusia yang tak diikuti dengan motivasi. Kenyataannya, dalam fiksi motivasi selalu merusak cerita.

Pada 1935, aku pindah ke Amerika, bagian Yiddi dari klub P.E.N. menerbitkan novel pertamaku, Satan in Goray. Dewan eksekutif menyewa Kava untuk memeriksa dan menulis kata pengantar. Aku takut dia akan menemukan berjuta kesalahan dalam bukuku dan menggunakannya pada kata pengantar bersama konsep-konsep anehnya. Tapi dia tidak menyulitkan sama sekali selama proses pemeriksaan dan kata pengantarnya pendek dan tepat sasaran. Tidak, Kava tidak gila. Aku merasa risalahnya tentang kuda adalah kesenangan absurd terakhirnya. Lalu aku pindah ke Amerika.

Sesekali aku tetap mencoba memahami apa makna yang ada di balik aksi aneh Kava, tapi andaipun ada, makna itu bersamayan di tempat di mana Kava berada sekarang—di akhirat sana.[]

____________________________________________________________________________________________

Cerpen “Vanvild Kava” merupakan karya Isaac Bashevis Singer, diterjemahkan dan dipublikasikan pertama kali oleh http://www.kemudian.com/users/rijon

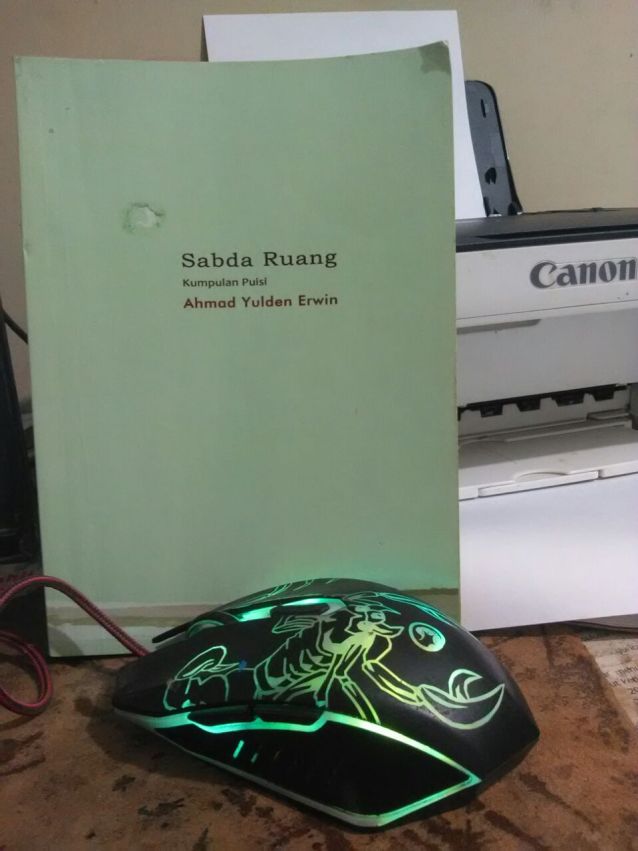

Deus Sive Natura dalam Sabda Ruang

(Sumber: Dokumen Pribadi)

Mengawali tahun dengan bacaan berkualitas memang sudah jadi niat saya sebagai usaha memperbaiki bacaan. Tahun ini saya akan mulai selektif dan tidak serampangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan, tentu rutin memberikan sedikit ulasan, tinimang hanya mencatatkannya lewat tabel di laptop.

Sabda Ruang menjadi buku pertama yang selesai saya baca meski ada dua buku yang lebih awal dibaca dan masih antri diselesaikan di permulaan tahun ini. Kenapa buku ini lebih cepat selesai tentu karena jumlah halaman yang relatif tipis sebagaimana kebanyakan buku puisi pada umumnya, meski dari segi isi tak kalah berat–atau bahkan lebih–dari dua buku yang saya mulai sebelumnya.

Buku terbitan Indept Publishing Bandarlampung yang ditulis oleh Ahmad Yulden Erwin ini merupakan sehimpun puisi yang ditulis sejak tahun 1989 sampai 2015. Tentu kurun waktu yang sangat panjang untuk dijadikan sebuah buku. Namun, proses panjang ini akan lunas tuntas saat menerima hasilnya: puisi-puisi yang indah meski untuk memahaminya demikian susah.

Kesan pertama yang saya dapat saat melihat dan kemudian memutuskan membaca buku ini adalah: betapa pengemasan buku yang terlalu sederhana untuk menghimpun gagasan yang demikian mewahnya. Bayangkan, cover buku ini bahkan tidak lebih baik dari buku kumpulan puisi-nya Tere Liye yang laku keras namun kini ditarik dari penerbitan itu. Kemudian dari segi lay out, kesederhanaan tampaknya menjadi sajian utama di sepanjang halaman, entah apa alasannya, mungkin pembuatan buku ini memang tidak ditujukan untuk aktivitas komersial melainkan hanya mendokumentasikan tulisan agar tidak hilang. Atau mungkin juga karena kekurangan dana mengingat buku ini bukan buku proyekan sebagaimana buku Denny JA dan Narudin Pituin yang bermasalah itu.

Lanjut pada konten buku, sebagai pembaca awam saya sungguh dimanjakan oleh penulis, dimana di permulaan halaman, Ahmad Yulden Erwin (selanjutnya disebut bang AYE) memberi semacam jembatan untuk membantu kita menyeberang dari pemahaman bentuk puisi konvensional (dalam hal ini puisi yang saya pahami dari bangku sekolah) menuju bentuk puisi yang khas dia–barangkali begitulah maksudnya. Jeda dalam Ruang Puitik adalah esai pengantar yang ditulis bang AYE untuk menyuapi kita–siapa pun yang akan membaca–sebagai bekal menjelajah ke tengah belantara alam pikirannya yang tertuang dalam 70 puisi di buku ini.

Membahas ketujuh-puluh puisi tersebut satu persatu tentu perlu perangkat pengetahuan yang mumpuni. Sebagai pembaca awam, saya hanya akan menyampaikan sedikit kesan yang saya dapatkan saat mencecap dan mencerap puisi-puisi tersebut. Pertama, masalah yang saya temukan dalam membaca buku ini adalah, tiadanya titimangsa di akhir puisi. Barangkali karena alasan sebagaimana Afrizal Malna yang ingin menyatu dengan waktu atau agar tidak diketahui betapa kurang produktifnya kurun 26 tahun yang hanya menghasilkan 70 puisi itu atau karena alasan lainnya, ketiadaan titimangsa ini membuat proses pembacaan menjadi sedikit berat sebab kentara ada banyak perbedaan teknik menulis dan tema yang disampaikan dari puisi satu ke puisi berikutnya.

Kedua, kendati melampirkan glosarium di akhir halaman, banyak pilihan diksi dalam buku ini yang memang asing dan sulit dipahami, barangkali demi pertimbangan estetis atau pertimbangan lainnya, hal ini membuat saya harus bolak-balik buka glosarium atau bahkan search di kamus online. Tetapi dari sekian banyak kata asing, setidaknya ada dua kata yang diambil dari bahasa ibu saya: Sunda, yakni kata rudin dipakai dua kali, dan dibantun, dipakai satu kali. Bagian ini mungkin tak penting, namun sebagai orang Sunda yang punya agenda mengintervensi bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, saya turut bangga dan bahagia.

Ketiga, tema yang disampaikan dalam puisi ini mungkin dapat dibagi ke dalam beberapa bagian berikut: a). Tuhan; b). Mitologi; c). Kosmos; d). Sejarah; dan e). tentu Cinta. Beberapa bahasan yang saya petakan di sini mungkin belum seluruhnya, ada banyak tema lain yang akan pembaca temukan sendiri saat menjelajahinya. Keganjilan dan atau mungkin kekhasan dari sepanjang buku ini adalah penggunaan beberapa kata yang berulang-ulang seperti kata: gelap, cahaya, hujan, sayap, tumit, embun dan beberapa kata lainnya yang hanya bang AYE yang tahu tujuan penggunanaannya.

Namun jika merunut pada judul buku yang ternyata di ambil dari salah satu judul puisi, Sabda Ruang adalah segala apa yang hendak disampaikan Ruang kepada kita, penghuninya. Sebagai pembaca awam, sekilas terpikir oleh saya, apakah Ruang yang dimaksud di sini adalah Tuhan atau yang lainnya. Atau, apakah Ruang di sini adalah Alam sebagaimana yang diyakini Baruch Spinoza dengan ke-elingan Deus Sive Natura yang panteisme-monistik itu, bahwa Tuhan adalah Alam, Tuhan adalah Ruang itu sendiri, tidak ada hal di luar Ruang, di luar Tuhan.

“…semua yang kita pikirkan tentang ruang, tak lain pikiran kita sendiri.” (hal. 27) Khotbah bang AYE dalam puisinya, jika kita rubah kata “ruang” dengan kata “Tuhan”, pembaca akan menemukan sebentuk jawaban tentang teka-teki yang coba disaji bang AYE dalam hampir seluruh buku puisi ini.

Keempat, dan sementara terakhir, karena saya sudah mengenal beberapa tulisan bang AYE sebelumnya, terutama yang pernah dimuat di media dan yang beliau publikasikan sendiri di akun fesbuknya, demikian kentara bahwa beliau ini penyair yang sadis, beliau sadis dalam mengedit puisinya sendiri. Bandingkan puisi berikut:

|

EPITAF IKARUS |

|

|

Versi Sabda Ruang (Tanpa Tahun) |

Versi Koran Kompas ( Desember 2016) |

| Selengkung BAYANG di tepi detak jam

dinding, jeda yang menjelma lubang di samping wajah lesi itu, keheningan jejak karbon menembus tirai angkasa; dan apa pun yang lesap dari lubang itu menjelma TESTAMEN kosong, kartografi awan-awan hijau pada seraut topeng ARKHAIK yang melekat di kulit wajahmu, di luar waktu, juga jutaan wajah lainnya, sedingin SERUTAN es di dasar gelas kristal; kini mereka melompat, menyanyikan gelombang pikiran baru: kebahagiaan monokromatik, lonceng di dalam batu, denting biru luka-lukamu; dan larik-larik sajak luput dibaca diam-diam gemetar dalam perpustakaan tua itu, lalu kau pergi menyalin kisah lain pada halaman buku kehidupan yang tak selesai kautuliskan, dan kini, di tengah badai itu, pelan-pelan setiap kata KEMBALI merentangkan sepasang sayap PURBANYA, bersiap menerbangkan mimpi-mimpimu, meski langit tak lagi di situ. |

Selengkung JALAN di tepi detak jam

dinding, jeda yang menjelma lubang di samping wajah lesi itu, keheningan jejak karbon menembus tirai angkasa; dan apa pun yang lesap dari lubang itu menjelma HEKSADRON kosong, kartografi awan-awan hijau pada seraut topeng ARKAIK yang melekat di kulit wajahmu, di luar waktu, juga jutaan wajah lainnya, sedingin PECAHAN es di dasar gelas kristal; kini mereka melompat, menyanyikan gelombang pikiran baru: kebahagiaan monokromatik, lonceng di dalam batu, denting biru luka-lukamu; dan larik-larik sajak luput dibaca diam-diam gemetar dalam perpustakaan tua itu, lalu kau pergi menyalin kisah lain pada halaman buku kehidupan yang tak selesai kautuliskan, dan kini, di tengah badai itu, pelan-pelan setiap kata MULAI merentangkan sepasang sayap HITAMNYA, bersiap menerbangkan mimpi-mimpimu, meski langit tak lagi di situ. |

Dari satu puisi di atas saja, dapat dilihat bagaimana proses panjang editorial yang dilakukan oleh bang AYE, belum lagi misalnya ketika menyebut puisi yang dimuat Kompas di waktu yang sama berjudul “Bejana Hermes,” yang ternyata di buku Sabda Ruang hanya berjudul “Hermes,” dan mungkin masih banyak puisi yang kena edit lainnya.

Tapi dari tujuh puluh puisi dalam buku tersebut, saya tak boleh sia-sia dengan hanya membacanya lalu kemudian menguap dalam ingatan, ada satu puisi yang menjadi favorit saya, yang saya harap bang AYE tidak mengeditnya karena demikian lezatnya, dan jika keukeuh mau diedit, semoga puisinya disedekahkan saja buat saya, judulnya Cinta Ikarus (hal. 112):

“dalam rindu ini, biarkan neraka perlahan membiru dan lebur dan bersenandung antara delima bibirmu, biarkan surga sulfur itu gugur menjelma butiran embun.

di belantara mimpiku, betapa kubenci bentang jarak ini, betapa letih napas merindukanmu, telaga yang tenang dan gugus awanku, hanya dalam keheningan matamu seluruh kegelapan ini menyala, kau tahu, kasihku, seluruh rasa sakit ini merentangkan kedua sayapku, sebab di sini, kau lah lengkung langit dan galaksiku.

telah kubaca laut dalam kedua bola matamu, pada kurva senyummu kupandang ombak berulang menderu, dan cahaya senja itu tak lain denyut jantungku, lirih menyebut namamu,

saat kusentuh bibirmu, seluruh rahasia hidup pun luruh menjelma butiran hujan, maka segala duka pun runtuh tumbuh menjelma pepohon cahaya di tepi hutan puisiku

kekasih, jika kematian datang lebih dulu memetik napasku, ijinkan kusemai namamu pada segugus bintang utara dan rinduku akan mekar pada setiap mata yang memandangnya.”

Buku kumpulan puisi ini ditutup dengan sebuah epilog bertajug Mekar di Bawah Daun-daun, sebuah narasi puitis yang mencoba menceritakan bagaimana bang AYE menuliskan kesemua puisinya, saya sangat puas dengan epilog ini dan berharap menemukan tulisan bang AYE yang lain dalam bentuk prosa. Kabar terakhir, beliau sedang menyusun beberapa draft buku puisi dan bersiap menerbitkannya. Tentu saya akan menanti dengan setia kelahirannya.[]

Riki Kurnia

Yogyakarta, 03 Januari 2018

Barang Terlarang dari Abah

(Cerpen ini telah dimuat di Harian Rakyat Sultra, pada 10 April 2017. Selamat menertawakan…!)

Dataran itu ditumbuhi ilalang setinggi paha orang dewasa, bagi santri anyar sepertinya, ilalang itu tingginya hampir sedada. Usai sembahyang, Ia segera berlari sambil mengangkat sarungnya lalu diharudumkan ke atas kepala agar tak ada yang mengenali, tujuannya adalah dataran tak terurus itu. Tangan kirinya mengunci rapat kain sarung di bawah dagu, hingga wajahnya tampak seperti berjilbab, sedang tangan kanannya didekapkan ke dada, sebuah barang terlarang dengan hati-hati Ia sembunyikan.

Segera saja tubuhnya akan terlahap belantara ilalang, bunga-bunganya mengusap halus pipi, Ia geli lalu tertawa riang sendiri. Sudah cukup jauh dari pesantren, Ia melepaskan pegangan tangan kiri, hingga kibaran sarung tiba-tiba saja menyibakan sebagian ilalang yang mengusap pipi, tangan kanannya Ia angkat tinggi-tinggi sambil berteriak merayakan kebebasan.

***

Sebuah ancaman yang tak main-main dilemparkan pada seonggok daging yang empat belas tahun lalu dilahirkannya. Rasa sayang dan khawatir yang terakumulasi dalam hati merupa murka malam itu. Tentu saja Ia murka, buah hatinya telah memiliki dan menikmati sebuah barang terlarang, jangankan memiliki, terpikirkan saja sangat dilarang baginya, barang itu malah ia rampas sendiri kemudian ia berlari ke dapur, dihempaskannya ke dalam tungku, lalu kembali ke kamar Jeni.

“Sudah, tidur sana! Besok Emak antar kamu ke Sirnagalih, ngarah salamet!” suruh Ceu Onah penuh kemenangan.

Jeni ketakutan membayangkan bagaimana nanti kesehariannya, apalagi terdengar kabar bahwa sekarang banyak pesantren yang bertransformasi menjadi sarang teroris, atau bahkan sarang homo, mengerikan.

Sengaja ia pura-pura tidur, lalu pas tengah malam, ketika ia yakin Emaknya sudah lelap, ia mengendap-endap menuju dapur. Ia ambil lagi barang peninggalan Abahnya itu.

***

Hari pertama di pesantren, Ia diperlakukan bak muallaf, dibaik-baiki, disayang-sayangi dan segala hal yang mungkin akan membuatnya betah. Beriring waktu, perlakuan itu mulai pudar kemudian masuk pada tahap wajar, bahkan karena ia santri anyar, ia harus rela menerima kesumat santri seniornya. Apa yang dulu ditakutkannya memang tak semuanya terjadi. Muslim bersarung ternyata jenis muslim yang ramah dan justru mengecam kelompok-kelompok puber-akidah yang menyalahartikan makna jihad. Muslim bersarung adalah muslim yang suka humor dan isengnya bukan main. Misalnya kesumat ini, setiap santri baru setelah mengalami masa muallaf pasti mendadak jadi babu hingga datang lagi santri baru lain yang tak tentu waktu. Sedangkan ketakutan tentang sodomi benar-benar tak menunjukkan gejalanya. Meski para ksatria bersarung ini terbiasa pakai sempak saja, namun pertahanannya bak baja, karena muslim bersarung tak anti wanita. Bagi mereka wajah adalah pusat komunikasi hingga semakin sering interaksi justru akan mempertebal imunitas seksualnya. Maka penasaran yang sering jadi alasan itu sirna, si anu tak digunakan pada yang tak seharusnya.

Tapi hal yang paling ditakutkan Jeni justru terjadi, hal yang di rumahnya dilarang ternyata sangat terlarang juga. Mulanya Nasir yang memergok kelakuan Jeni selepas ngaji, lalu paginya ada sweeping dadakan dan barang itu terrampas kembali.

“Ini pesantren, Kamu hanya ngaji kitab kuning! Kamu tahu kenapa banyak teroris? Karena mereka seperti kamu, belajar tanpa guru! Ingat, jika belajar tanpa guru, maka gurunya itu setan, dan kamu tahu hujungnya ke mana? Neraka!” Panjang lebar Kang Dahlan sebagai lurah santri menceramahi.

Malam ketika santri senior sedang asik ngopi di ruang dewan santri, Jeni kembali mengendap-endap seperti maling ke kamar Kang Dahlan. Ia yakin barang peninggalan Abahnya ada di sana.

***

Jika tak ada kewajiban menuntut ilmu, Jeni mungkin hanya akan tinggal di rumah dan setiap hari memeluk Abah. Kewajiban menuntut ilmu memang kini maknanya direduksi sedemikian rupa hingga seolah-olah tak mencari ilmu jika tak sekolah. Seakan-akan tak berwawasan agama jika tak mesantren. Bagi Jeni, Abah adalah sosok pendidik terhebat; menyampaikan tanpa menggurui, menegur ketika ngawur dan membenarkan melalui cerita-cerita.

Sayang, pneumonia merenggut abah di usia anomnya. Ahmad Zaini adalah anak semata wayang Abdunnafi. Tanpa sepengetahuan Zahranah, istrinya, ia menyimpan rahasia terbesar kebijaksanaannya di saung ranggon pinggir sawah, tempat istirahat selama berladang juga tempat biasa ia bercerita.

Seminggu setelah kepulangan Abah, Jeni sering main ke saung ranggon itu. Ceu Onah yang cemas karena Jeni sering pulang magrib, suatu senja menyusul ke sana dan menemukan Jeni tengah melakukan sesuatu yang terlarang.

***

Malam dengan bintang gemintang yang karam siap merajam, Jeni dipanggil ke ruang dewan santri. Para santri baik yang lama atau yang anyar mengerubungi. Ini masalah, sungguh masalah besar. K.H. Imran Jamil yang langsung menanganinya.

Sorot mata Kyai yang melotot cukup membuat napas Jeni berhenti mendadak, dadanya terguncang, kaget. Namun seketika juga Ia menenangkan dirinya dengan menarik napas dalam-dalam, terpejam sambil hatinya memanggil arwah Abah.

“Ini milik saya Kyai, saya berhak mengambilnya!” suara Jeni disertai tangannya yang memeluk barang itu, isi suaranya benar-benar dewasa melebihi usianya.

Kyai Imran tersenyum, “Saya melotot itu bukan marah, Nak! Tapi sayang, saya sedang menerawang pikiran lewat mata sipitmu! Kamu China ya?”

Pertanyaan Kyai Imran dipungkas tawa disertai kekehan para santri, kemudian Kyai mengambil kursi dan duduk di depan Jeni yang masih terpaku berdiri.

“Saya anak Abah Adun, bukan China! Kami memang sipit, tapi jangan simpulkan semua yang sipit itu China, Kyai, itu sesat pikir!”

Kyai Imran kaget dengan jawaban santri anyarnya, ia membenarkan posisi duduk dan membanting puntung rokok yang sebenarnya masih panjang, namun senyumnya semakin berkembang.

“Bagaimana jika Kyai tersesat dalam kebenaran, hayo?” canda Kyai, tentu Jeni hanya diam, namun pertanyaan itu justru membuatnya lebih tenang.

Cukup lama mereka saling diam, pun para santri yang menonton, tak ada yang berani memulai bicara ketika Kyai Imran masih asik menikmati kopinya. Di sela-sela seruputannya, bersambut sebuah tanya.

“Apa yang kamu baca, Nak?”

“Rahasia!” Jawab Jeni, masih ada raut wajah kekanak-kanakannya.

“Ayo jelaskan saja, Nak! Jangan main rahasia-rahasiaan, sudah banyak orang gini kok!”

“Ini rahasia Kyai!” ulang Jeni.

“Kyai mana tahu apa rahasianya kalo nggak kamu jelaskan!”

“Maksud saya, Kyai, saya membaca hal-hal yang selama ini menjadi rahasia-rahasia. Saya pun tidak heran jika banyak pihak yang melarang. Namun saya ingin mengatakan bahwa sikap konservatif hanya akan membuat otak semakin beku, bisa jadi nanti otak itu malah mengkristal dan pecah, tak bisa mencair lagi!”

Kyai Imran terpana dengan jawaban santri anyarnya, usianya sangat muda namun jawabannya begitu dewasa. Kali ini Kyai Imran yang diam.

“Kyai, kata Abah, kita wajib mencari ilmu sedangkan sumber ilmu adalah semesta. Maka saya mulai mempelajarinya lewat cerita-cerita Abah. Di zaman yang modern ini, kata Abah, ilmu pengetahuan semakin terkotak-kotak, beliau ingin saya memahami semuanya, maka beliau keukeuh ingin mendidik saya seorang diri. Bagi Abah mendidik adalah kewajiban orang tua. Cara mendidik yang terbaik itu dengan mempelajari semesta, kata Abah alam semesta adalah ayat Allah yang menantang kita mempelajarinya, sehingga ketika kita mampu mempelajari hasil akhirnya akan menemukan Allah!”

Jeni terdiam sebentar, suaranya sedikit bergetar. Cairan bening mulai turun di lubang hidungnya yang mulai memerah. Ia menangis teringat Abah.

“Saya sangat sayang Abah, Kyai!” Jeni terisak, seluruh ruangan sepi mendadak.

“Abah mengenalkan saya pada Allah, sedangkan saya yang terpana malah bertanya kenapa harus Allah? Kenapa pangkal dari semuanya harus Allah? Kenapa namanya harus Allah? Namun Abah hanya menjawab dengan tersenyum, memandang saya lekat dan dekat, Abah mengaduk rambut saya sampai punduk, kemudian mengangkat dagu, Abah mencium kening Saya. Abah tidak pernah menjawabnya dengan kata-kata!” tangan kiri Jeni mengusap pipinya dengan ujung lengan baju takwa. Kyai dan para santri masih menyimak. Terhenyak.

“Pernah suatu waktu, saya kembali bertanya, namun Abah bilang bahwa kata-kata tak mampu menjelaskannya!” kali ini suara Jeni lebih tenang.

“Hingga akhirnya, muntah darah Abah mengharuskan saya terpisah dengannya. Meninggalkan Emak, meninggalkan saya dan meninggalkan banyak tanda tanya di kepala. Saya sangat kehilangan, Kyai. Akhirnya saya datangi tempat biasa Abah bercerita, ternyata di sana, di bawah lantai palupuh, terselip buku ini!” Dengan perlahan, Jeni mengangkat buku yang dari tadi dipeluknya.

“Buku ini pengganti Abah bagi saya, meski saya terbata-bata membacanya, satu persatu jawaban itu terjawab. Lalu salahkah jika saya membaca buku yang membuat saya menemukan jawaban? Jika salah, dimana letaknya? Apakah karena kertasnya tidak berwarna kuning? Apakah karena penulisnya tidak bersarung dan bukan ulama? Lalu dimana letak salahnya?”

Masih hening.

“Dimana?” mata Jeni berkeliling.

“Pesantren dengan segala kesederhanaannya sungguh indah. Namun sikap konservatif ini yang sangat saya sayangkan. Bagi saya, mencari ilmu bisa dimana saja, tidak melulu dari kitab kuning. Apakah semesta harus dipaksa berwarna kuning agar kita boleh membaca dan mempelajarinya?”

“Kyai, jika saya salah, saya minta maaf, saya hanya minta izin untuk membaca wasiat Abah ini!” Jeni kembali memeluk bukunya.

Bibir Kyai kembali tersenyum, setelah lama tanpa ekspresi, kumis kulimisnya sedikit terangkat saking sumringah. Cangkir kopi yang dari tadi ia pegang, telah mendingin airnya. Kyai Imran berdiri, lebih mendekati Jeni, lalu menyodorkan cangkir itu.

“Minumlah, semoga berkah Allah tertumpah padamu!”

Bubar.

***

Setelah tiba di tempat biasa, sebuah dataran yang telah ia ratakan lalu ditutupi rumput-rumput ilalang yang sudah mengering, ia bercengkerama dengan abahnya lagi.

“Abah, tadi waktu ngaji Kyai bilang akan membangun perpustakaan!”[]

Yogyakarta, 24 Juli 2016

Demi Allah: Saya Ateis Muslim!

Judul Buku : Sang Muslim Ateis: Perjalanan dari Religi ke Akal Budi

Judul Asli : The Atheist Muslim: A Journey from Religion to Reason

Penulis : Ali A. Rizvi

Penerjemah : Nanang Sunandar, Sukron Hadi

Penerbit : Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial, http://indeks.or.id/

Tahun Terbit : 2017

ISBN : 978-602-61233-0-05

Seperti yang pernah saya sampaikan, di blog pribadi ini, saya akan merangkum dan menyimpan tulisan-tulisan yang menurut saya menarik. Kali ini, saya akan post ulang link berikut: http://www.qureta.com/post/muslim-tanpa-islam-telaah-buku-sang-muslim-ateis. Post tentang review sebuah buku yang sedang saya nantikan pengirimannya. Berikut tulisannya, selamat menikmati!

Muslim Tanpa Islam: Telaah Buku “Sang Muslim Ateis”

Sudah umum diketahui bahwa “Muslim” adalah sebutan bagi pemeluk agama Islam. Sebutan ini terkait tidak hanya dengan hubungan etimologis antara kata “Muslim” dan “Islam”, tetapi juga—atau malah terutama—dengan asumsi banyak kalangan Muslim tentang ke-kaffah-an Islam sebagai sebuah ajaran yang melingkupi seluruh dimensi kehidupan: sakral dan profan, personal dan sosial.

Sejauh pandangan umum ini diterima tanpa catatan, sebuah gagasan yang menceraikan seorang Muslim dari Islam akan tampak pertama sekali sebagai sebuah kemustahilan. Terlebih jika identitas “Muslim” tersebut ditempelkan dengan sebuah identitas lain yang secara logis berkontradiksi, “Ateis”, seperti dilakukan oleh Ali A. Rizvi dalam bukunya, Sang Muslim Ateis: Perjalanan dari Religi ke Akal Budi (Indeks, 2017).

Dikembangkan dari gagasan dalam artikel Rizvi, “Why I Call Myself an Atheist Muslim” (Huffington Post, 2013), The Atheist Muslim—judul asli buku ini dalam bahasa Inggris (St. Martin Press, 2016), menimbulkan kontroversi yang luas di kalangan Muslim maupun ateis. Kontroversi terkait dengan asumsi bahwa seorang Muslim mustilah mengimani eksistensi Tuhan, berseberangan secara diametral dengan seorang ateis yang menyangkal eksistensi Tuhan.

Apakah gagasan “Muslim ateis” sungguh-sungguh sebuah kemustahilan, sebentuk kemurtadan yang konyol dari sudut pandang Muslim, sebuah oxymoron dari sudut pandang ateis? Ataukah justru, sebaliknya, Rizvi sedang menggugat logika identitas yang mereduksi dimensi-dimensi kehidupan manusia yang kompleks ke dalam suatu identitas tunggal?

Identitas Muslim: Antara Agama dan Budaya

Dalam batas-batas watak bahasa keseharian yang berbasis logika identitas, di mana A dan Non-A pastilah berkontradiksi, Rizvi dengan tegas menyatakan kemurtadannya dari Islam dengan memilih ateisme (dibahas dalam Bab 5, “Memilih Ateisme”). Namun, dalam delapan dari total sembilan bab dalam bukunya, Rizvi tak menutupi keterlibatan emosionalnya dengan dunia Muslim, tempat di mana ia lahir dan tumbuh dengan kompleksitas permasalahannya.

Menjalani lebih dari separuh kehidupannya di Arab Saudi dan negara-negara Muslim sebelum akhirnya menetap di Kanada, Rizvi mengalami secara langsung keretakan identitas Muslim dalam kehidupan masyarakat modern. Di negara-negara di mana Muslim adalah mayoritas, Muslim memang merupakan identitas agama. Namun, kata Rizvi, di negara-negara Barat di mana Muslim adalah minoritas, Muslim tampil lebih sebagai identitas budaya yang tak niscaya melekat pada Islam sebagai agama.

Kemelekatan pada Islam di negara-negara di mana Muslim adalah mayoritas, menurut Rizvi, telah mendorong reduksionisme atas identitas Muslim secara personal maupun kolektif, seolah Islam dan Muslim adalah identik. Padahal, bagi Rizvi, Islam dan Muslim menempati dua wilayah yang berbeda: Islam adalah gagasan, sedangkan Muslim adalah manusia. Kegagalan dalam membedakan dua wilayah ini mengakibatkan seorang Muslim merasa tidak lengkap sebagai manusia tanpa embel-embel keislamannya.

Kemelekatan pada Islam mengakibatkan kehidupan di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim didominasi sangat kuat oleh berbagai gagasan dalam ajaran Islam dalam hampir seluruh aspek. Lebih jauh, Rizvi menjelaskan, kemenubuhan Islam dalam Muslim berakibat pada sulitnya mendorong reformasi di negara-negara mayoritas Muslim, karena setiap kritik terhadap Islam sebagai gagasan—yang bersifat niscaya dalam reformasi dan sekularisasi—dipersamakan sebagai penistaan terhadap Muslim sebagai manusia.

Bagi Rizvi, kemelekatan Islam dan Muslim sesungguhnya bukanlah sebuah harga mati. Berdasarkan pengamatannya terhadap kehidupan minoritas Muslim di Barat, seorang Muslim selalu dapat melakukan cherry-picking, memilah dan memilih gagasan-gagasan Islam yang ia ingin atau tak ingin pertahankan—sesedikit atau sebanyak apapun gagasan yang ia terima atau tolak.

Seseorang dapat tetap mengidentifikasi diri sebagai Muslim sambil, pada saat yang sama, menikmati minuman alkohol di bar, berhubungan seksual secara rutin dengan pasangan tanpa perkawinan, meninggalkan shalat lima waktu dan puasa Ramadhan, atau bahkan ketika tak lagi meyakini sebagian atau keseluruhan isi Alquran, kenabian Muhammad, dan eksistensi Allah. Ini dimungkinkan karena, menurut Rizvi, Muslim lebih merupakan identitas budaya ketimbang agama dalam kehidupan sekuler Barat.

Sebagai identitas budaya, Muslim bersifat kompleks dari sekadar identitas berbasis agama. Seorang Muslim, di satu sisi, tak dapat mengelak dari sejumlah ciri “bawaan” yang diterimanya sejak lahir: “Allahu Akbar” sebagai kata pertama yang dibisikkan ke telinganya, nama Muslim yang diberikan orang tuanya, mutilasi atas organ genitalnya, dan sebagainya.

Namun, seiring perkembangan usianya, seorang Muslim seharusnya menyadari bahwa segala ciri “bawaan” tersebut tidak harus memerangkap dirinya, seolah Islam harus menjadi sekujur tubuh dan menempel dalam dimensi-dimensi kehidupannya sebagai manusia.

Masyarakat Muslim di Barat yang tersekulerkan, menurut Rizvi, sedang bergerak di jalur yang sama dengan para pengikut agama-agama Semitik pendahulunya, Yahudi dan Kristen, di mana Ke-Yahudi-an dan Ke-Kristen-an tidak identik dengan keimanan pada ajaran agama. Lebih dari 50% orang Yahudi dan Kristen di Amerika Serikat, misalnya, kata Rizvi dengan merujuk hasil survey Pew Research Center, tidak lagi mengimani Taurat dan Alkitab sebagai pewahyuan Ilahi dan menerima nilai-nilai kehidupan sekuler, sambil tetap menikmati Paskah dan Natal sebagai festival budaya.

Muslim sebagai identitas budaya inilah yang dikampanyekan Rizvi melalui The Atheist Muslim kepada individu-individu Muslim di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Konseptualisasi Muslim sebagai identitas budaya, menurut Rizvi, adalah jalan keluar dari berbagai masalah yang membelit dunia Muslim kontemporer, mulai dari keterbelakangan ekonomi, ketertinggalan dalam sains dan teknologi hingga misogini, intoleransi, radikalisme dan terorisme dalam beragama.

Meskipun demikian, disadari oleh Rizvi, konsep Muslim sebagai identitas budaya ini tak akan mudah diterima oleh masyarakat Muslim. Kemelekatan identitas Muslim pada Islam sebagai agama sudah demikian kuat, bahkan dalam kehidupan Muslim di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim dengan sistem politik demokratis dan konstitusi sekuler seperti Turki dan Indonesia.

Kemelekatan ini, menurut Rizvi, berpangkal pada adanya doktrin kesempurnaan dalam Islam, yang secara disengaja atau tidak justru dilestarikan oleh kalangan Muslim moderat dan liberal, yang bersikap apologetik dengan mempertahankan klaim-klaim Islam sebagai ajaran yang kebenarannya bersifat universal dan tak lekang oleh waktu dan membawa keselamatan bagi alam semesta. Kritik atas klaim-klaim kesempurnaan Islam, dalam pandangan Rizvi, bersifat mendesak dalam mendorong reformasi sekuler dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Kritik terhadap Islam—bukan Kebencian terhadap Muslim

Bagi Rizvi, Islam adalah sekumpulan gagasan, sebagaimana Kapitalisme, Marxisme, dan ideologi-ideologi lain. Mayoritas besar Muslim mungkin meyakini Islam sebagai “agama wahyu”. Namun, secara antropologis, Islam adalah gagasan yang tidak bisa menghindar dari kritik. Dan sebagai gagasan, Islam mengandung sangat banyak kelemahan seluas klaim-klaim Islam yang bersifat universal.

Sementara penjelasan-penjelasan Alquran tentang semesta—seperti penciptaan dan karakteristik alam dan proses reproduksi biologis—terbantahkan oleh bukti-bukti ilmiah, klaim Alquran tentang Islam sebagai agama yang toleran, damai, dan membawa keselamatan universal terbantahkan oleh legitimasi Alquran dan Hadits atas maraknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh ekstrimis-ekstrimis Muslim.

Kasus misoginis dan dominasi laki-laki atas perempuan, intoleransi, diskriminasi, dan persekusi terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dan para “pembangkang”, dan terorisme yang secara sangat brutal dilakukan oleh ISIS dan kelompok-kelompok ekstrimis, menurut Rizvi, diinspirasi oleh keyakinan mutlak pada doktrin etika politik Islam yang sarat dengan kekerasan.

Dibesarkan orang tua Muslim liberal yang berpendidikan tinggi dan berwawasan luas, Rizvi tidak asing dengan banyaknya interpretasi modern yang mencoba mengeliminasi nuansa kekerasan dalam Alquran. Namun, sebagaimana dibahas di banyak bagian dari bukunya, Rizvi melihat kecenderungan apologetik yang kuat di kalangan sarjana Muslim liberal untuk “menjinakkan” teks-teks kekerasan, sehingga memili makna yang terkesan lebih lembut dari maksud Alquran sendiri.

Lebih jauh, Rizvi bukan hanya berusaha membuktikan kecacatan metodologis tafsir liberal, tetapi juga menunjukkan bahwa tafsir radikalis sebagaimana digunakan ISIS dan kalangan ekstremis Islam justru memiliki konsistensi yang tinggi dalam metodologi penafsiran mereka. Hal ini menjelaskan kenapa tafsir liberal tidak pernah mendapat penerimaan yang luas di kalangan masyarakat Muslim.

Apologetisme dalam membela klaim-klaim Islam, menurut Rizvi, berkontribusi dalam melestarikan sikap antikritik di kalangan masyarakat Muslim. Selain menghambat kemajuan saintifik dan reformasi sekuler dalam dunia Muslim, sikap antikritik ini juga menimbulkan kerancuan dalam menyalahartikan kritik atas Islam (gagasan) sebagai serangan atas kebencian kepada Muslim (manusia).

Bisa dimengerti kenapa di banyak negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, para “pembangkang” sering harus membayar mahal kritik mereka atas Islam: dikucilkan oleh keluarga dan komunitas, dibunuh oleh radikalis, dan bahkan—dalam banyak kasus—dipidana oleh pemerintah dengan hukuman fisik seperti pencambukan, penjara, hingga kematian.

Berkebalikan dari tudingan banyak Muslim kepada kaum ateis dan reformis sekuler, Rizvi berargumen bahwa kritik atas Islam tidak didorong oleh kebencian pada Muslim, tetapi justru oleh semangat kemanusiaan dan keprihatinan atas nasib masyarakat Muslim yang menjadi korban terbesar dari aksi-aksi teroris Muslim. Di negara-negara Barat, Muslim juga kerap menjadi sasaran kebencian anti-Muslim dari kelompok ekstrim kanan yang bangkit sejak serangan dramatis teroris 9/11 dan menguat seiring terorisme global ISIS.

Meski demikian, Rizvi juga mengkritik kelompok kiri liberal di Barat yang—karena “maksud baik” melindungi hak minoritas Muslim—bukan hanya enggan mengkritik Islam, tetapi juga menuduh kritik atas Islam sebagai “Islamofobia”. Kegagalan membedakan kritik atas Islam dari serangan kepada Muslim membuat kelompok kiri liberal di Barat dan kalangan Muslim apologis, tanpa sadar, mengikuti tabuhan gendang kelompok-kelompok Muslim radikalis.

Ditulis dari sudut pandang seorang ateis eks-Muslim, Sang Muslim Ateis adalah kombinasi antara catatan perjalanan melepaskan iman yang menggugah emosi dan kritik atas Islam dengan argumentasi rasional yang bernas dan provokatif khas New Atheists.

Publikasi buku penerima Forkosch Award 2016 ini ke dalam bahasa Indonesia sangat relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara demokrasi sekuler berpenduduk mayoritas Muslim terbesar, yang mengalami kebangkitan gerakan radikal Islam dalam beberapa tahun terakhir ini. Sayangnya, buku ini tidak dipublikasikan secara komersial karena digunakan sebagai materi advokasi dan penggalangan donasi dalam rangka kampanye kebebasan berekspresi oleh Indeks, Lembaga Swadaya Masyarakat yang menerjemahkan dan menerbitkan buku ini.[]